肛門内科 ANAL

肛門内科について

肛門内科は、肛門の痛みや皮膚の炎症、痔、肛門ポリープ、直腸脱といった肛門周辺に生じる症状や疾患を診療対象としております。

なかでもご相談が多いのが痔で、いぼ痔(内痔核・外痔核)、切れ痔(裂肛)、痔ろうなど複数のタイプがあり、血便や下血を伴うことも少なくありません。

ただし、血便が見られた場合に「痔だから大丈夫」と自己判断するのは非常に危険です。痔以外にも、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、大腸がんといった重篤な疾患が原因の可能性もあります。血便や下血などの症状がある場合は、早めに当院へご相談ください。

肛門の疾患

いぼ痔(痔核)

いぼ痔は、排便時の強いいきみなどで肛門に負担がかかり、肛門周囲の静脈がうっ血して腫れることで発症します。静脈叢とよばれる毛細血管の集まりが肛門の周囲に存在し、本来はクッションのように働いていますが、これが腫れて痔核となるのがいぼ痔です。

いぼ痔には「内痔核」と「外痔核」の2種類があり、歯状線という肛門と直腸の境界より内側にできるものを内痔核、外側にできるものを外痔核とよびます。

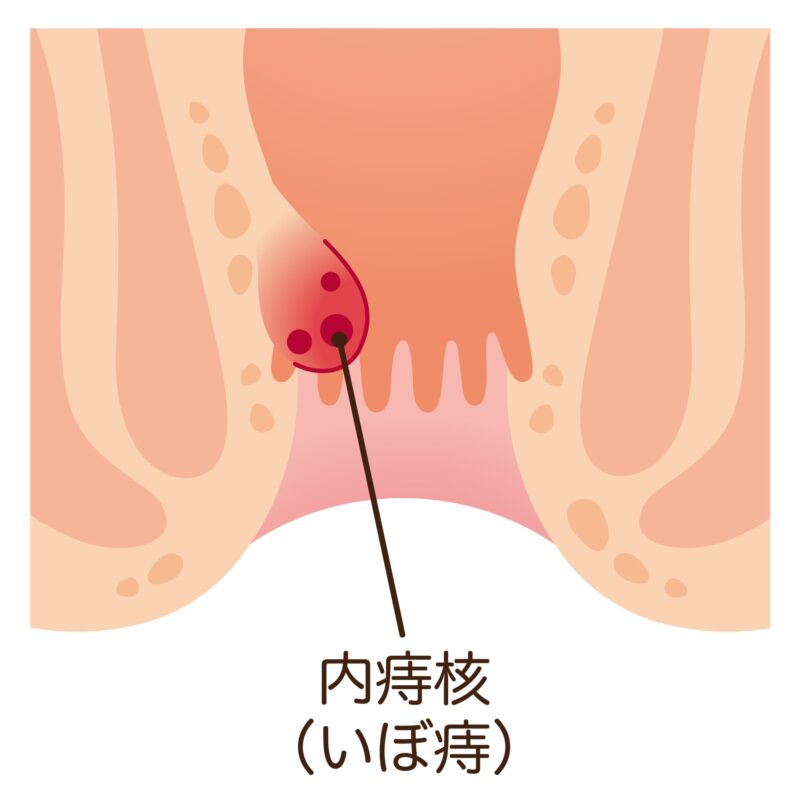

内痔核

内痔核は、歯状線より内側にある直腸粘膜にできるいぼ痔です。主な原因には、妊娠・出産や便秘による排便時の強いいきみなどが挙げられます。直腸粘膜には知覚神経がないため、通常は痛みを伴いません。そのため、多くは排便時の出血や痔核の脱出によって気づきます。初期段階では脱出した痔核は自然に戻りますが、進行すると指で押し戻さないと戻らなくなり、さらに悪化すると押し込んでも戻らない状態になります。

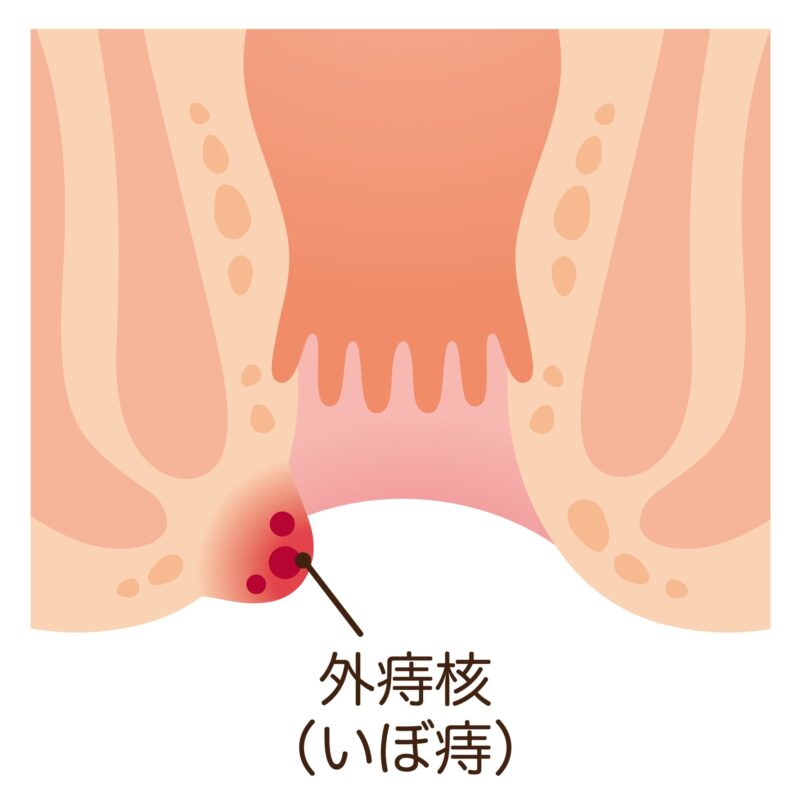

外痔核

外痔核は、歯状線の外側にある肛門周辺の皮膚にできるいぼ痔です。この部位には知覚神経があるため、強い痛みを伴うのが特徴です。一方で、出血はほとんど見られません。

原因としては、肛門に強い負担がかかることが挙げられ、具体的には便秘や下痢、長時間の立ち仕事やデスクワーク、運転、香辛料などの刺激物の摂取、アルコールの飲み過ぎなどが影響するとされています。

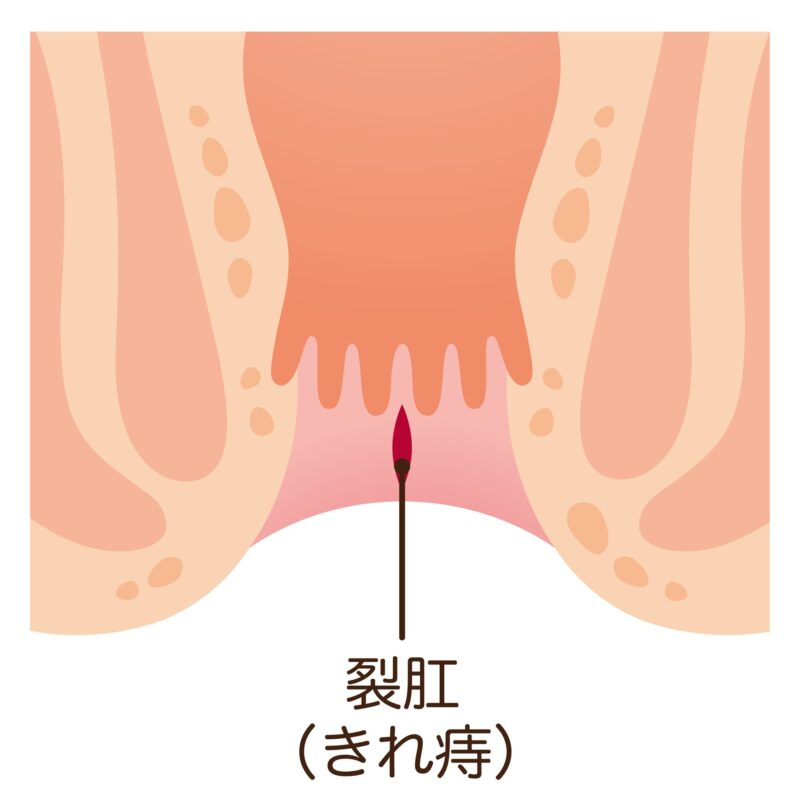

切れ痔(裂孔)

切れ痔は、硬い便が肛門を通過する際に皮膚が裂けてしまうことで起こります。主な原因は便秘によるいきみや、太い便の排出ですが、下痢によっても発症することがあります。排便時に強い痛みを伴い、拭いた際に血が付くこともあります。

また、痛みを避けて排便を我慢することで便秘が悪化し、さらに切れ痔が進行するという悪循環に陥ることも少なくありません。慢性化すると、裂けた部分が潰瘍化したりポリープが形成されたり、患部の瘢痕化によって肛門が狭くなり、排便が困難になるケースもあります。

根本的な改善と再発予防には、便秘や下痢といった原因の治療が不可欠です。当院では、消化器病専門医が便秘の診療を行っていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

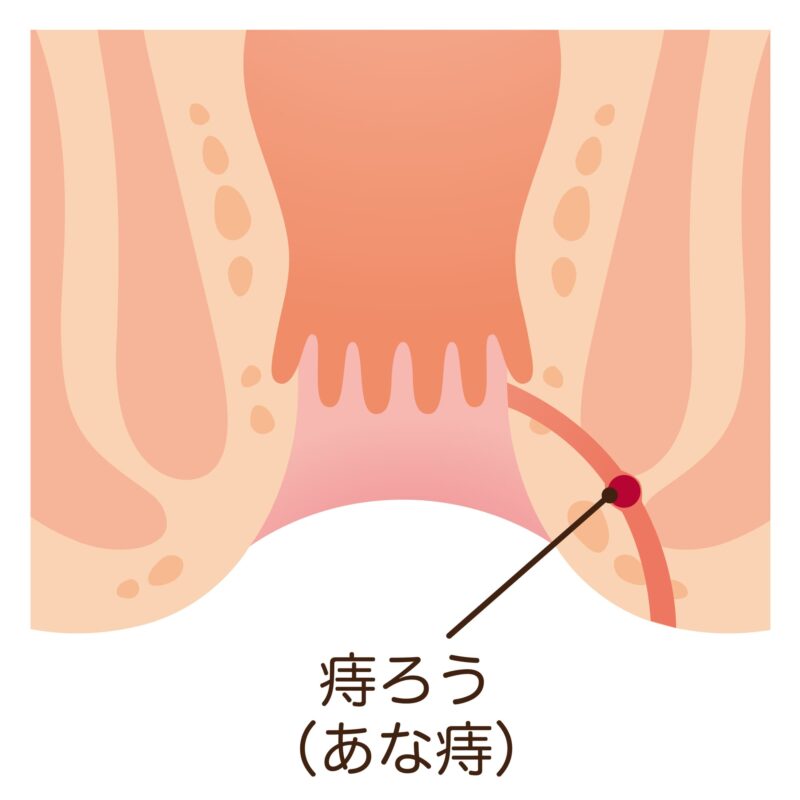

痔ろう(あな痔)

肛門と直腸の境界にある歯状線には、「肛門陰窩」という小さな窪みが多数存在しています。この窪みに便が入り込み、細菌感染を起こすことで炎症や化膿が生じると、「肛門周囲膿瘍」となります。腫れや痛み、熱感のほか、肛門のかゆみや下着の汚れといった症状が現れることもあります。

さらに膿瘍が悪化すると、膿が皮下を通ってトンネルのような通(瘻管)を形成し、最終的に皮膚表面に穴が開くことがあります。この膿の通り道が残った状態を「痔ろう」といいます。

痔ろうは自然に治ることはなく、根治には手術が必要です。放置すると瘻管の構造が複雑化し、治療が難しくなる可能性があります。また、クローン病などの基礎疾患が原因で痔ろうを発症するケースもあります。

当院では、痔ろうと診断された場合は連携する医療機関をご紹介し、適切な治療が受けられるようサポートしております。

カンジダ感染について

肛門部にカンジダ感染が生じた場合には、抗真菌薬による治療を行います。肛門の痛みに対しては、痛みの頻度や持続時間など症状の程度に応じて、適切な治療を選択することが重要です。

注意すべき肛門の病気

肛門痛や出血が起きている場合、痔だけでなく、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、アメーバ腸炎、出血性ポリープ、大腸がん、肛門がんなど、様々な疾患が隠れている可能性があります。これらの疾患は早期の診断と治療が重要となるため、「痔によるものだろう」と自己判断は控え、速やかに当院へご相談ください。

肛門の病気の診察の流れ

STEP

問診と診療の準備

まずは個室にて問診を行い、症状の内容や発症時期、特にお悩みの点などを詳しくお伺いします。問診後は診察ベッドに横になっていただき、体にタオルをかけた状態で診察の準備を進めます。服を全て脱ぐ必要はなく、肛門周囲が確認できる程度に下着を下ろしていただくだけで大丈夫です。

検査中に緊張すると、肛門周囲の筋肉が収縮し肛門が閉じてしまうため、できるだけリラックスしていただけるよう配慮しております。安心して検査を受けていただければと思います。

STEP

診察

診察では、まず指診を行います。医療用手袋を装着し、指に麻酔ゼリーを塗ったうえで肛門に挿入し、しこりやポリープの有無を確認します。指診後には、肛門鏡を用いた検査を行い、肛門内部に異常がないかを詳しく観察します。

いずれの検査でも、麻酔ゼリーを十分に使用するため、痛みを感じることはほとんどありません。また、無理に検査を進めることはありませんのでご安心ください。検査後は、患部に付着した麻酔ゼリーをきれいに拭き取って診察は完了です。

STEP

処置

診察の結果に応じて、軟膏の塗布など必要に応じた処置を行います。

STEP

身支度

検査が終わりましたら身支度を整えていただき、そのままお待ちください。

STEP

ご説明

検査終了後は、結果について丁寧にご説明いたします。

今後の治療方針については、患者様のご希望や症状を踏まえたうえで、一緒に相談しながら決定していきます。