ピロリ菌 HELICOBACTER-PYLORI

ピロリ菌について

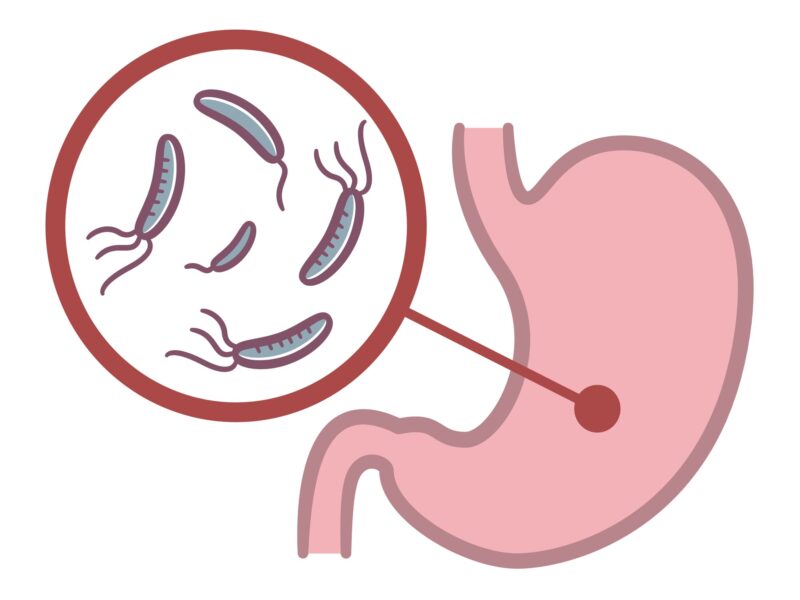

「ピロリ菌」という名前からは一見可愛らしい印象を受けますが、正式には「ヘリコバクター・ピロリ」とよばれる細菌です。

「ヘリコ」はヘリコプターと同じ語源で「らせん」や「旋回」を意味し、ピロリ菌がらせん状の体を持ち、鞭毛(しっぽのような構造)を回転させて移動することに由来します。「バクター」はバクテリア(細菌)を指し、「ピロリ」はこの菌が最初に発見された胃の幽門部(出口付近)=「ピルロス」にちなんで名付けられました。

ピロリ菌の特徴は、酸素を含む大気中では生きられない嫌気性であること、乾燥に弱いこと、そしてグラム陰性桿菌に分類されることです。大きさはおよそ0.5 × 2.5〜4.0μmで、数本の鞭毛を利用して胃の内部を自由に動き回ります。

この菌は、胃内の尿素を二酸化炭素とアンモニアに分解する酵素を持っており、発生したアンモニアで胃酸を中和し、強い酸性環境の中でも生存することができます。

ピロリ菌の感染ルート

ピロリ菌の正確な感染経路ははっきりとは解明されていませんが、経口感染が主なルートと考えられています。特に幼少期に感染するケースが多く、家庭内での食べ物の口移しなどが原因の1つと考えられています。

日本では現在、約6,000万人がピロリ菌に感染しているといわれており、特に60歳以上の方では感染率が50%を超えるとも報告されています。また、東南アジアの一部地域では、大多数の人が感染しているとされています。

一方、現代の日本のように上下水道が整備され、衛生状態が良好な環境では、生水などによる感染リスクは非常に低くなっています。

ピロリ菌検査を

受けたほうが良い人

ピロリ菌検査は、特定の病歴や症状がある場合に保険適用で受けられます。具体的には、以下の方が対象です。

- 慢性胃炎と診断された方

- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍の既往がある方、または潰瘍を繰り返している方

- 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)や胃MALTリンパ腫と診断された方

- 早期胃がんの内視鏡的治療を受けた経験がある方

また、胃がんの家族歴があり不安を感じている方や、慢性的に胃の不調が続いている方にも検査の受診が推奨されます。

会社の検診や町田市の胃がんリスク検診(ABC検診)を利用して、ピロリ菌感染の有無を調べましょう。

ピロリ菌が原因で

起こる疾患

慢性胃炎

ピロリ菌に感染すると、胃粘膜に慢性的な炎症が引き起こされます。その結果、胃の不快感や痛み、消化不良などの症状が起こります。

胃潰瘍

ピロリ菌の感染により、胃粘膜が徐々に傷つき、潰瘍が形成されることがあります。潰瘍が生じると、胃痛や違和感を覚え、吐血を伴う場合もあります。

十二指腸潰瘍

ピロリ菌の感染により、十二指腸の粘膜に損傷が生じ、潰瘍が形成されることがあります。潰瘍が発生すると、腹痛や違和感、さらに進行すると吐血を伴うこともあります。

胃MALTリンパ腫

胃MALTリンパ腫は、胃粘膜にあるリンパ組織に発生する悪性リンパ腫の一種で、胃の免疫系に関係するがんです。

ピロリ菌の持続的な感染が、発症リスクを高めることが知られています。

ピロリ菌検査について

ピロリ菌の感染を調べる検査には、胃カメラ検査中に組織を採取して行う方法と、胃カメラ検査を用いない方法の2種類があります。

胃カメラ検査で組織を採取して

行う検査方法

鏡検法

胃カメラ検査によって採取した組織をホルマリン液で固定し、顕微鏡でピロリ菌の有無を調べます。

培養法

胃カメラ検査によって採取した組織をすり潰して培養し、ピロリ菌の感染の有無を調べます。結果が出るまでには2週間程度かかります。

胃カメラ検査以外の検査方法

尿素呼気試験法

尿素を含む薬剤を服用し、その前後に吐いた息を採取して、ピロリ菌の有無を調べます。30分程度で結果が出るため、除菌後の効果判定によく用いられます。

血中抗ピロリ菌抗体測定

採血した血液から、ピロリ菌に対するIgG抗体の有無を調べます。薬や食事の影響を受けにくいのが特長ですが、除菌後もしばらく抗体が残るため、除菌の効果判定には適していません。

尿中抗ピロリ菌抗体測定

尿を使って、ピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。食事の影響を受けず、主に検診や人間ドックなどでスクリーニング目的に利用されています。

便中ピロリ菌抗原測定

便に含まれるピロリ菌の抗原を調べることで、感染の有無や除菌治療の効果を確認します。食事制限が不要で安全性も高く、小児の検査にも幅広く利用されています。

ピロリ菌について

よくある質問

ピロリ菌に感染していると、どのような症状が出ますか?

ピロリ菌に感染したとしても、多くの方は自覚症状がありません。ただし、胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどを発症すると、腹部の張り、腹痛、吐き気、食欲不振、体重減少といった症状が現れることがあります。

このような症状が出る前に感染の有無を確認し、陽性であれば早めに除菌治療を受けることが大切です。

ピロリ菌の除菌が成功したかどうかは、いつ確認するのですか?

除菌治療終了から1ヶ月の間隔をあけてから尿素呼気試験を実施しています。

これは、判定を早く行いすぎると、実際には感染が残っていても陰性と判定される「偽陰性」の可能性があるためです。除菌後1年後に内視鏡検査で胃炎が軽快していることと胃がんのスクリーニングを再度行うことが重要です。

ピロリ菌の除菌治療で副作用はありますか?

除菌治療では、主に抗生物質や胃酸分泌抑制剤を使用します。これらの薬には副作用の可能性がありますが、多くは一時的かつ軽度なもので、重篤なケースは稀です。

抗生物質による副作用としては、腹痛や吐き気、下痢などの消化器症状のほか、頭痛や発疹が見られることがあります。また、稀にアレルギー反応が起こることもありますが、発生頻度は高くありません。