胃ポリープ STOMACH-POLYPS

胃ポリープは

切除した方がよい?

がんになる可能性は?

健康診断や胃カメラ検査で「胃ポリープが見つかった」と言われ、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ポリープとは、体の表面がこぶのように盛り上がった病変で、主に「腺腫性ポリープ」「胃底腺ポリープ」「過形成性ポリープ」の3種類に分類されます。

このうち、胃底腺ポリープと過形成性ポリープは、がん化のリスクが低いとされています。胃底腺ポリープは良性で、表面が滑らかで粘膜と色も似ており、処置を必要としないケースがほとんどです。ピロリ菌に感染していない人や、胃酸が多く分泌されやすい女性に多く見られます。

一方、過形成性ポリープは、ピロリ菌感染による胃の炎症と関係していることが多く、除菌治療により縮小または消失することもあります。ただし、大きさが2cm以上になるとがん化のリスクがあります。また、出血を起こして貧血の原因になることもあるため、注意が必要です。

腺腫性ポリープは腫瘍性のポリープで、良性ではあるもののがんに進行する可能性があるとされています。特にピロリ菌による萎縮性胃炎を背景として発症することが多く、大きいものや表面がへこんでいるものは早期胃がんとの区別が難しいため、切除を検討することが推奨されます。

胃ポリープの症状

胃ポリープは多くの場合、初期には自覚症状がありません。

進行した場合に起こる症状

- 胃痛

- 心窩部痛

- 貧血

- 食欲不振

- 腹部膨満感

- 胃もたれ

など

慢性胃炎が起きていると、胃ポリープが形成されることもあります。そのため、胃に不快感が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

胃ポリープの原因

遺伝的な体質やピロリ菌感染、加齢などの要因が関係しています。

胃底腺ポリープの原因

胃底腺ポリープは、ピロリ菌に感染していない胃にできやすい良性のポリープで、胃粘膜に存在する胃底腺という組織が肥大して形成されます。

このポリープは腫瘍ではなく、正常な組織が大きくなったものにすぎないため、基本的にがん化の心配はありません。表面が滑らかで球状に近い形をしており、胃カメラ検査で容易に発見・診断できます。

過形成性ポリープの原因

過形成性ポリープは、赤みのあることが多く、ピロリ菌に感染している胃でよく見られます。粘膜が繰り返し損傷を受け、その修復過程で細胞が過剰に増殖することで形成されると考えられています。このタイプのポリープは、大きくなるとがんに進行するリスクがあるため注意が必要です。

ピロリ菌を除菌することで、ポリープが小さくなったり自然に消失したりすることもあります。

胃ポリープの検査

胃バリウム検査が行われることもありますが、ポリープの大きさや位置によっては正確な診断が難しい場合があります。

より詳細な評価には胃カメラ検査が有効で、ポリープのサイズ・形状・悪性化の可能性を直接確認でき、必要に応じて組織を採取して病理検査を行うことができます。健康診断で異常が見つかった際には、胃カメラ検査に保険が適用されます。

当院では、鎮静剤や鎮痛剤を使用し、不快感の少ない胃カメラ検査を提供しています。また、ピロリ菌の検査も必要に応じて実施しております。検査に不安を感じている方も、是非一度ご相談ください。

胃ポリープの治療

大きさが1cm以下のポリープ

過形成性ポリープが1cm未満であれば、通常は積極的な治療は不要です。腫瘍性ポリープでも、表面に窪みが見られない場合は、経過観察となることがあります。

なお、ポリープは将来的に大きくなる可能性もあるため、定期的に胃カメラ検査を受けましょう。

2cm以上のポリープ

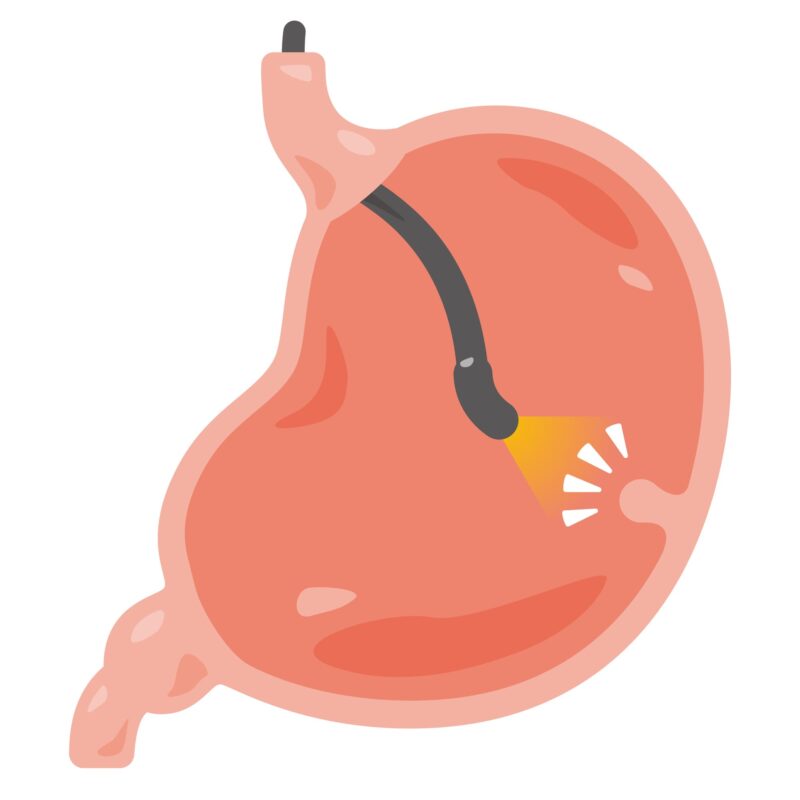

過形成性ポリープが2cmを超えると、がん化の可能性が完全には否定できないため、慎重な対応が必要です。ポリープが大きくなっていたり、形状に異常が見られる場合には、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)により摘除を行います。

腫瘍性ポリープは前がん病変とされており、基本的には切除が推奨されます。ただし、2cm未満で表面に窪みなどの異常が見られない場合には、経過観察での対応となることがあります。

切除が必要な腫瘍性ポリープに対しては、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)という方法で、内視鏡を用い、専用の電気メスで病変を直接切除します。この治療は入院が必要となるため、当クリニックでは連携する医療機関をご紹介いたします。

ポリープは急激に成長することもあるため、経過観察中であっても定期的なフォローが重要です。

胃がんとは

胃がんは、日本で特に多く見られるがんの1つです。2020年の統計では、新たに胃がんと診断された患者数は約10万9,000人で、男性が約7万5,000人、女性が約3万4,000人とされています。

発症は特に40代後半以降から増加する傾向があり、がんの罹患数としては大腸がん、肺がんに次いで3位です。また、2023年のデータによると、年間約3万8,000人が胃がんで命を落としています。

胃がんは、胃の粘膜表面にある細胞が何らかの要因でがん化し、増殖していくことで発生します。進行するとがん細胞は粘膜の深部にまで浸潤し、周囲の臓器(食道・大腸・膵臓など)に広がったり、リンパ管や血管を通じてリンパ節・肺・肝臓などに転移することがあります。

そのため、がんがまだ粘膜表層に留まり、転移が起こる前に発見して治療を行うことが重要です。

胃がんの原因

胃がんの発症にはいくつかの危険因子が関与しており、主な要因としてはピロリ菌感染、喫煙、果物や野菜の摂取不足、塩分の多い食事などが挙げられます。なかでも、ピロリ菌感染は最も重要なリスク因子とされており、発症との関係が強く指摘されています。

胃炎や胃潰瘍の既往がある方、ピロリ菌に現在感染している、あるいは過去に感染歴がある方は、胃がんのリスクが高いとされています。また、実際に胃がんと診断された患者様の多くから、ピロリ菌感染が確認されています。

胃がんの症状

胃がんは、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。悪化すると、胸焼け、みぞおちの不快感や痛み、食欲不振といった症状が現れます。

なお、これらの症状は胃がん特有のものではなく、胃炎や胃潰瘍などでも見られるため、正確な診断には胃カメラ検査が必要です。

胃がんに

なりやすい人の特徴

胃がんの発症には、ピロリ菌感染、喫煙、野菜や果物の摂取不足、塩分の多い食事などが関与するとされています。 定期的に胃カメラ検査を受けて早期発見に努めるとともに、リスク要因を避ける生活習慣を心がけることが大切です。

胃がんの検査・診断

胃がんの診断には、胃バリウム検査と胃カメラ検査の2つの方法があります。特に胃カメラ検査では、疑わしい部分の組織を採取して調べる病理検査が可能です。

また、胃カメラ検査は胃バリウム検査よりも2〜5倍の確率で早期の胃がんを発見できるとされており、早期発見・早期治療のために重要な検査です。